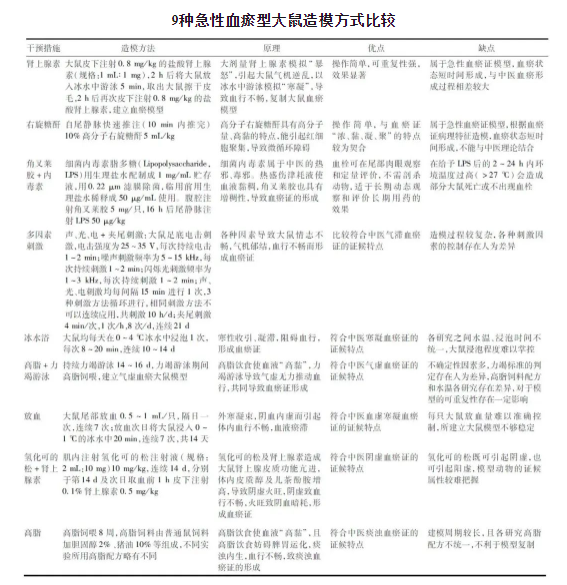

血瘀證指血液運行不暢,壅滯于體內(nèi),或者離經(jīng)之血不能及時吸收、消散,停滯于體內(nèi),引起臟腑功能失調(diào)的一種病證。血瘀證作為臨床常見的中醫(yī)證型,參與多種疾病的發(fā)生發(fā)展過程,因此建立穩(wěn)定有效、操作簡便的血瘀證模型是實現(xiàn)中醫(yī)規(guī)范化和科學(xué)化的重要環(huán)節(jié)之一,也是研究中醫(yī)證候發(fā)病機制及探索相關(guān)方藥療效的基礎(chǔ)。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)認(rèn)為血瘀致病主要與血液循環(huán)和微循環(huán)障礙、血液黏度增高、血小板活化和黏附聚集、血栓形成、免疫功能障礙、炎癥反應(yīng)等病理生理改變有關(guān)。血液流變學(xué)指標(biāo)的變化是血瘀證模型評價的微觀依據(jù),通過比較不同造模方法對血液流變學(xué)的影響對9種急性血瘀型大鼠模型進行評價。

上述方法建模后大鼠可見不同程度的毛色發(fā)黃、暗淡無光、舌質(zhì)暗紅或淡紫、運動量減少、精神萎靡、食少便溏、爪甲紫暗、尾涼蜷縮。通過9種造模方案對全血黏度、血漿黏度、紅細(xì)胞聚集指數(shù)的改變來評價血瘀證模型的成功性,對于實驗過程中合理選擇血瘀證造模方法具有一定的指導(dǎo)意義。

Source: 世界中醫(yī)藥. 2024,19 (08),大鼠急性血瘀證模型造模方法的網(wǎng)狀Meta分析

17312606166

17312606166