一.實驗方法:

一型糖尿病:胰腺中的胰島β細胞變性和壞死,分泌的胰島素不足。

誘導方法一:STZ誘導糖尿病模型。

注射前用0.05mol/L檸檬酸(pH4.5)配成2%的 STZ溶液,新鮮使用。大鼠糖尿病STZ的劑量為40~75mg/kg(靜脈注射或腹腔注射)。小鼠對此藥敏感性較差,常用量為100~200mg/kg(靜脈注射或腹腔注射)。

誘導方法二:四氧嘧啶糖尿病動物模型

四氧嘧啶糖一次腹腔注射150~200mg/kg或靜脈注射40~100mg/kg。用藥后2~3小時后出現初期高血糖,持續6~12小時后進入低血糖期,動物出現痙攣,24小時后一般為持續性高血糖期β細胞呈現不可逆性壞死,發生糖尿病。

二型糖尿病:胰島素抵抗和胰島β細胞的功能缺陷胰島素分泌異常

誘導方法一:小劑量STZ加高脂飼料誘導糖尿病模型。

高脂飼料喂養4周后,腹腔注射STZ(30mg/kg),1周后選空腹血糖大于11.1mmol/L。

誘導方法二:轉基因老鼠

db/db小鼠:糖尿病小鼠(C57BL/KsJ db/db mouse)也為Jackson實驗室于1966年在C57BLKS/ J(BKS)近交系中發現的自發性突變小鼠,該小鼠高血糖、多尿及高尿糖水平的表型與人類的糖尿病患者非常相似。在10~14天出現高胰島素血癥,3~4周明顯肥胖,在10周時可達野生小鼠的2~3倍,但身長比野生型短5%,并有高膽固醇血癥和高甘油三酯血癥。4~8周出現高糖血癥,且表現出多食、消渴、多尿的典型糖尿病臨床表現。

GK大鼠:Goto等人在日本仙臺從211個 Wistar大鼠中經口服糖耐量實驗選出18個輕度糖耐量減退的大鼠,經過10代左右反復選擇高血糖大鼠交配,形成與人類2型糖尿病近似的自發性非肥胖2型糖尿病鼠種,稱為GK(Goto-Kakizaki rat)大鼠。該鼠種有幾個表現糖尿病性狀的易感基因定位(不同基因編碼引起β細胞代謝異常),主要表現為胰島β細胞分泌功能受損、空腹高血糖、肝糖原生成增多,肝臟、肌肉和脂肪組織中度胰島素抵抗等,并出現各種糖尿病并發癥。18月齡時,GK大鼠即出現了血糖升高、心率降低、心肌萎縮等癥狀,與人類2型糖尿病心臟病進展極為相似,并有顯著的心肌肥大、間質纖維增生和持續的心肌細胞凋亡。

二.實驗結果

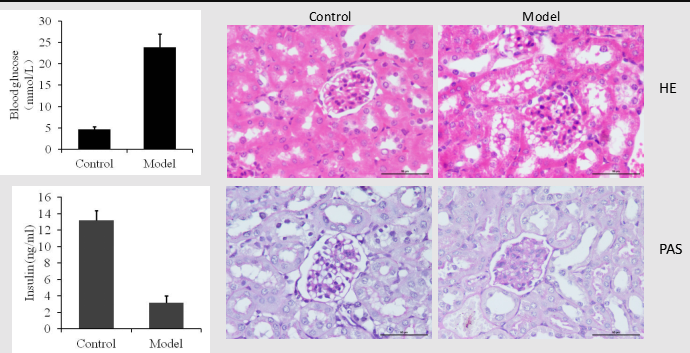

2.1一型糖尿病

2.2二型糖尿病

17312606166

17312606166